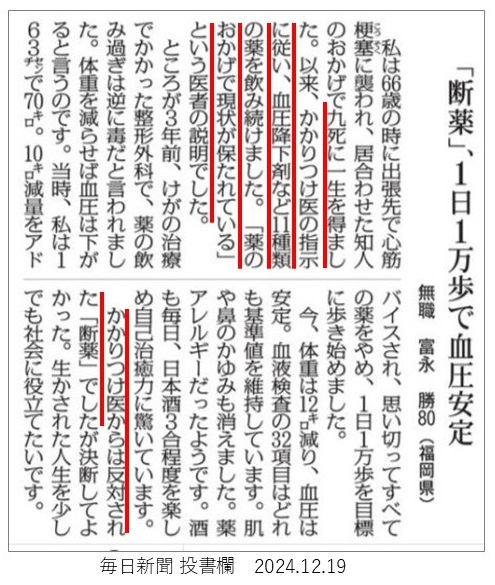

これは2024年12月の新聞投稿である。投稿者はかかりつけ医に言われるままに血圧降下剤を飲み続けていたが、ある日、投稿者はその教えに背いて断薬し、むしろ健康になった。なぜそんな逆のことが起きたのか。それは「血圧を薬で下げると健康になる」という現代西洋医療の考えが、大間違いだからである。

血液循環は物理現象である

血液循環は、血液という流体が、心臓というポンプで押し出されて、血管というパイプの中を循環している現象である。そこには、圧力と流量と抵抗がある。これはシンプルな物理現象である。

抵抗がなければ圧力は生じない

圧力は、抵抗があって初めて発生する。これが圧力の根本原理である。抵抗がなければ圧力は発生しない。これを日本では昔から「のれんに腕押し」「ヌカに釘」「柳に風」などという。血圧も同じで、心臓がいくら頑張って血を送り出しても、それだけでは血圧は生じない。抵抗があって初めて血圧が発生するのである。「血圧があるから血が流れる」のではなく、「抵抗があるところに血を送り込むと、自然に血圧が生じる」のである。

年をとると抵抗が増える

年を取ると、血管が硬くなったり、詰まってきたり、血液の粘り気が増したりして、抵抗が増える。そのままでは血流が減る。血流が減ると困るので、心臓は頑張って血を送る。抵抗が増えたところに、それまで通りに血を送り込むと、血圧は上がる。こういうわけで、人は年をとると血圧が上がる。それはその人の心臓が健康だからである。

血圧の法則

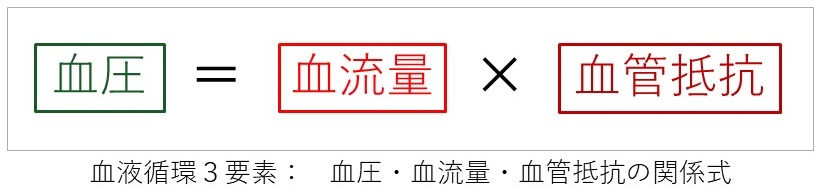

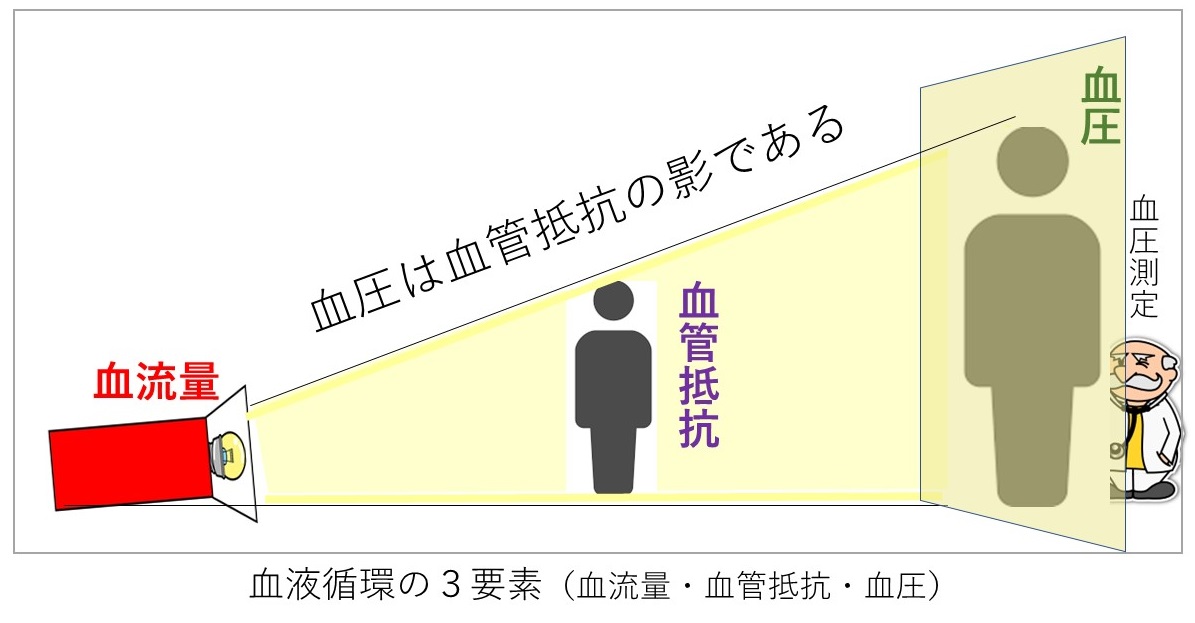

血液循環を構成する3つの要素<血圧 血流量 血管抵抗>の間には、次の式が成立している。

これは流体一般に成立する計算式で、中学の理科で習う、電流回路におけるオームの法則「電圧=電流x抵抗」と同じである。この式から分かるように、血圧は、血流量と血管抵抗という2つの因子で生み出されており、その2つの因子が変動することで、変動している。

年を取ると血管抵抗が増える

人は年を取ると、白髪になったりシワやシミができる。血液循環においても、血管内に油汚れがついて流路が狭くなったり、血管壁が固くなったり、カルシウムが析出して石灰化したり、血液そのものがドロッとしてきたりする。すると血管抵抗が増大する。しかし血流量は減らすわけにはいかない。それでは命にかかわる。すると計算式に従って血圧は上がる。

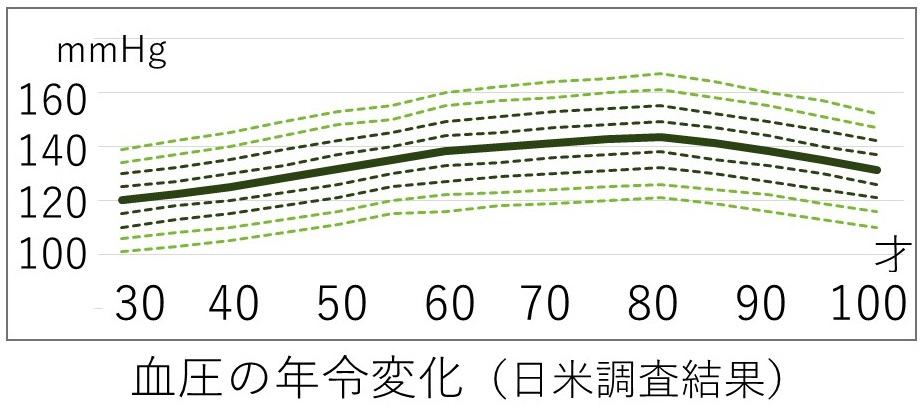

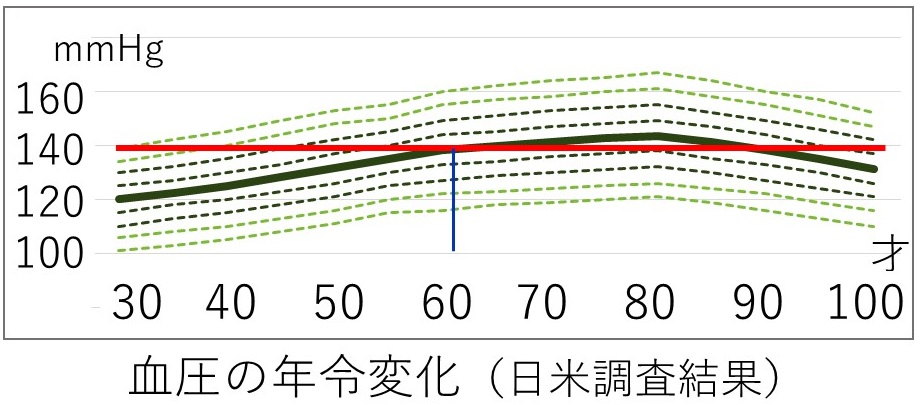

実際に調べると、血圧は下のグラフのように年令とともにゆっくりと上がっている。ヨコ軸が年令でタテ軸が血圧である。

平均血圧は30代では120くらいで、70代で平均140くらいになる。老化で血管抵抗が増え始めると、血が流れにくくなる。しかし心臓には余力があって、全身に酸素と栄養を届け、体を温め、老廃物を除去する、という血流こそが生命の源だから、頑張って血流量を保とうする。心臓に余力があって、年をとっても血流量を保ち血圧を上げられる人は、長生きする。心臓に余力がなく血流量が減ってしまう人は、血圧が上げられず、寿命が短い。

血圧は80代から下がってゆく

ところが、70代くらいから心臓の余力が減ってきて、血流量を保てなくなり、血圧上昇はゆるやかになる。80代にもなると、血流量が大きく減り始め、計算式に従って血圧は下がり始め、100才になる頃には30代の血圧に戻る。これは老衰である。

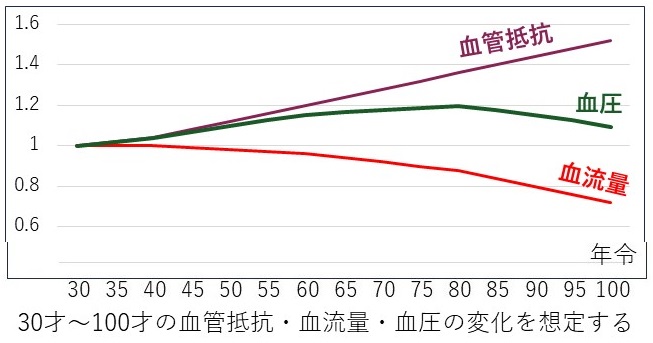

血圧・血管抵抗・血流量の年令変化をグラフにすると下図のようになっている。

血管抵抗は年令とともに直線的に増大し、血流量は年令とともにゆっくり減少する。その2つを掛けあわせた血圧の線は、70才くらいまで徐々に上昇し、80才くらいから下降に転じる。グラフで分かりにくいなら、下図のようにイメージすると分かりやすいだろう。

血液循環において、実体のある現物は血流量と血管抵抗の2つである。血管抵抗という人形があり、血流量という光源がそれを照らすと、スクリーンに血圧という影が映る。血圧は血管抵抗の影なのである。だから血圧で一喜一憂することはない。知るべきは、血管抵抗と血流量なのである。その2つが変化することで、影は変化する。人形が大きくなれば影は大きくなり、光源が遠ざかれば影は小さくなる。

血流を減らしてはいけない

もし血圧を下げる必要があれば、血流量を減らすか、血管抵抗を減らすか、のどちらかである。しかし血流を減らすことは生命を危うくする。血圧降下剤(降圧剤)はすべて、血流量を減らして血圧を下げている。毎日降圧剤を飲んで、血圧が下がった、下がった、と喜んでいる人は、血流を減らして生命力を弱めているのである。一方、食事や運動、睡眠などの生活習慣の改善は血管抵抗を減らして血圧を下げる。

国民の半分を高血圧にする基準値

赤い線は血圧140の線で、現在の日本の高血圧基準値である。現代日本では、赤い線以上は高血圧と診断される。基準線と血圧平均値とは60才のところで交差している。平均とは半分のところだから、60才の日本人の半数は高血圧になるのである。

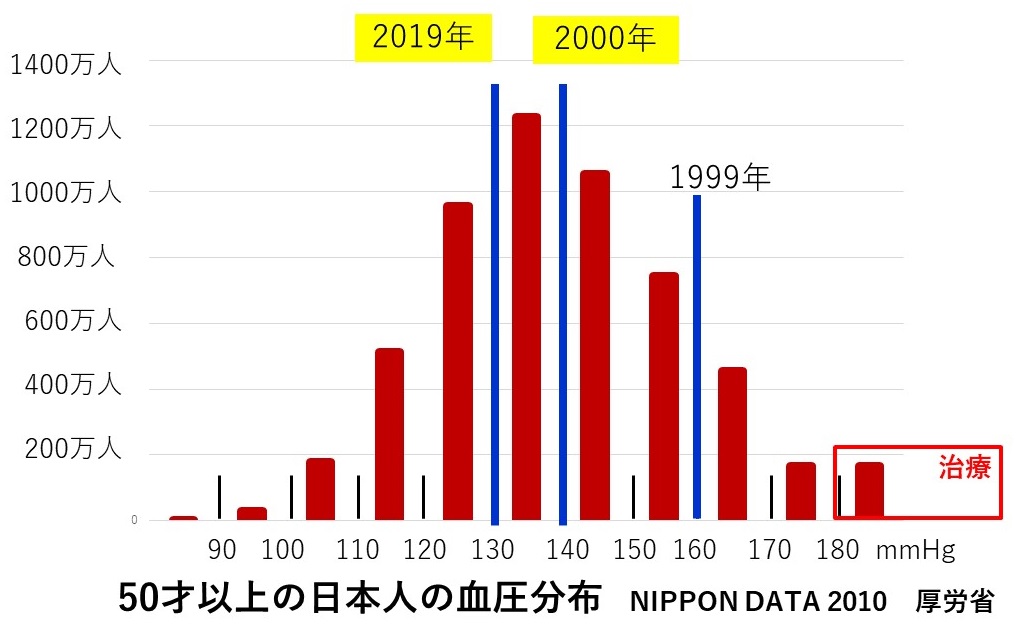

緑の帯は中央が山型のカマボコのような形をしている。ある年令のところでカマボコを切ると、断面が下図のように、その年令の人の血圧分布になっている。

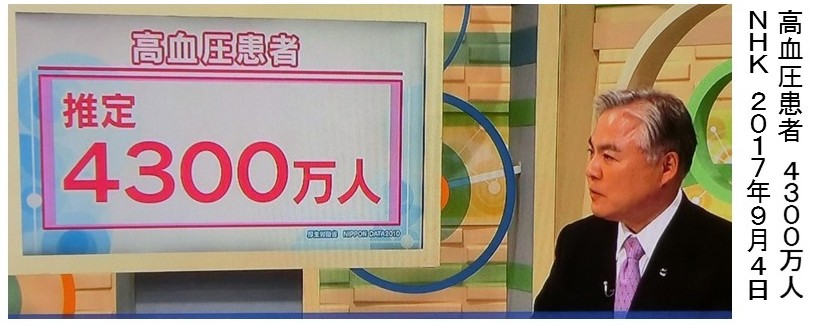

高血圧基準値は青い線である。1999年までは160mmHg以上が高血圧とされ、180mmHg以上が治療対象となっていた。それが2000年に140mmHgに下げられ、2019年には130mmHgとなった。分布の中央で線を引いたから、2000年から突然、日本人の半分が高血圧となった。そして医療者たちは「日本には高血圧患者が4300万人もいるんですよ」「たいへんなんですよ」と言っている。

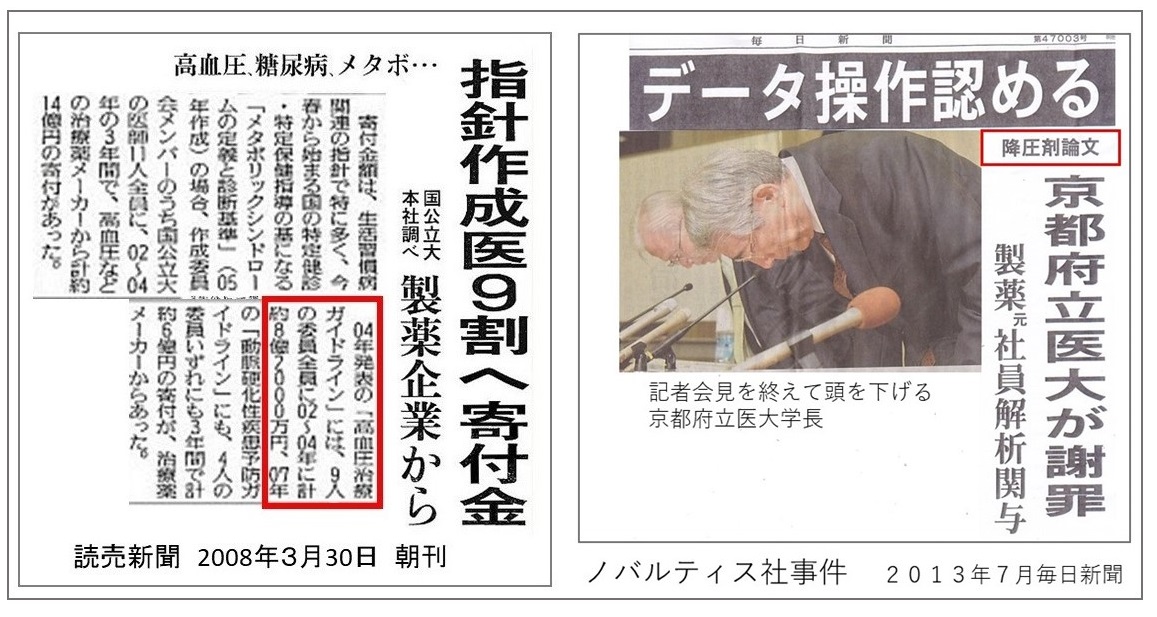

しかし基準値を低くすることで、高血圧患者が5倍にも10倍にも増えて、降圧剤が売れて、製薬会社は大もうけしている。

血液循環の図

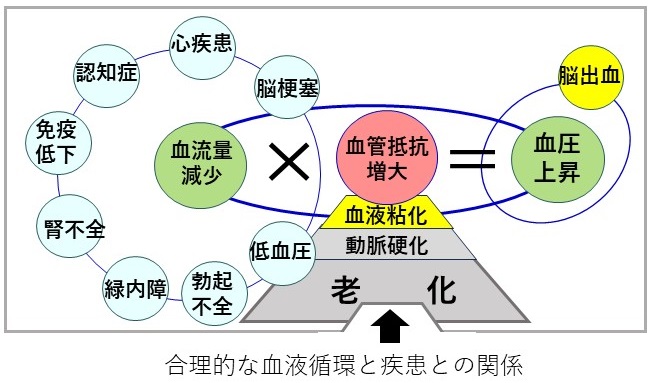

血液循環と疾患との真の関係は下図のようになっている。

下段の入り口から入って行く。まず老化で血管壁が硬くなったり狭くなったりする(動脈硬化)。また、年をとると体内水分量が減ってくるので、血液がドロッとして粘り気を増す。この2つの要因で血管抵抗が増大する。それは一方で血流量の減少をもたらし、さまざまな病気のリスクが増大する。また他方で、血流量の減少を補おうとして心臓が頑張ることで、血圧が上昇する。それは脳出血のリスクを増大させるが、それ以外には特にリスクはない。

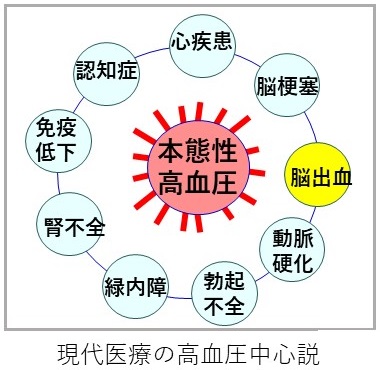

ところが現代医療はこれを、次図のように見ているのである。

医療者には、中心に本態性高血圧があって、臓器の疾患はすべて高血圧のせいだと言う。そして、血圧を下げればすべてが解決する、とにかく降圧剤を飲め、と言う。その本態性高血圧はどこから来たのか?と尋ねると、医療者たちは「それは知らない、原因不明だ」と平然と答えるのである。

血圧が高い方が長生きだった

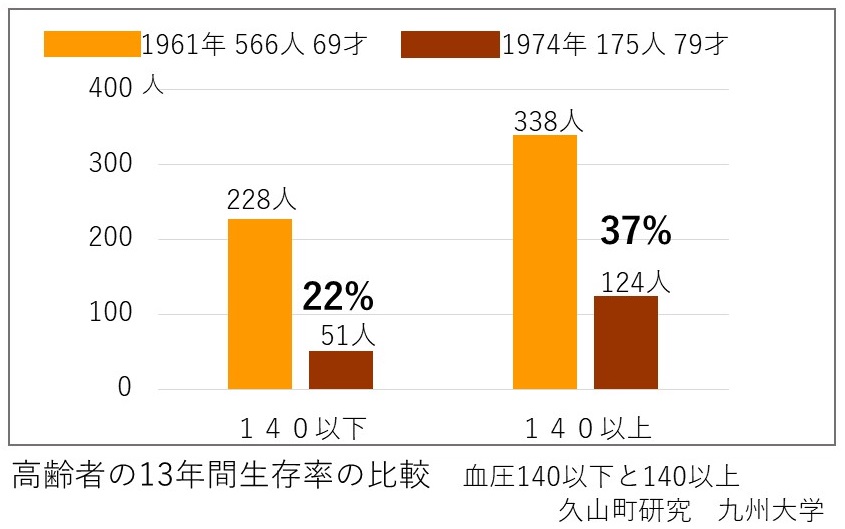

九州大学は何十年にもわたって、福岡県久山町で、「久山町研究」という高齢者の疫学的調査をしている。その中に、1961年に平均年令69才だった566人が、13年後の1974年に175人まで減って平均年令79才になった、その血圧別の生存率データがある(下図)。

血圧基準値の140mmHg以下の人の13年後の生存率は22%で、140以上の人は37%である。そもそも調査開始の1961年の時点で、久山町には血圧140以上の人が338人、140以下の人が228人いた。血圧が高い人の方が、低い人の1.5倍も多く長生きしていたのである。それから13年間、その人々の生存比率は124人対 51人で、2.4倍となって、ますます拡大した。つまり、血圧が高い方が長生きしていたのである。

降圧剤の副作用

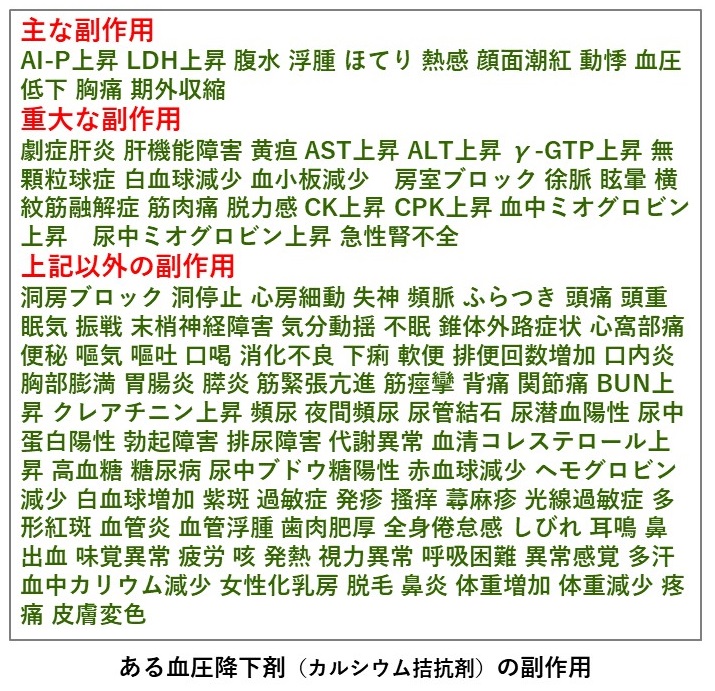

降圧剤の効能書きには以下のように副作用が書かれている。

なんとも、世の中の病気がすべて書いてあるかのような注意書きである。降圧剤は血流量を減らす薬であり、血流量を減らせば多くの病気が起きる。たとえば、認知症、勃起不全、腎不全、緑内障 などである。

低血圧

低血圧は、心臓が弱っているために起きる。心臓のパワーが弱くて血流量が不足しているのである。その結果、計算式どおりに血圧が下がる。問題の本質は血流量不足である。高血圧は高血圧学会が決めた基準値を越えているというだけなので、ほとんど生活上の実害はないが、低血圧は生活上困ることが多い。脳の血流量が不足すると朝、フトンから出られない。身体の血流量が不足すると手足が冷えてしまう。もともと心臓が弱いという人は別にして、女性によく起きる低血圧は、心臓に行く微小血管が詰まって、心筋のパワーが出なくなって起こる。これには「微小血管狭心症」という名前がついているが、女性の微小血管は細くて詰まりやすく、レントゲンなどで見えないので、なかなか診断がつかない。心筋への血流が不足すると、心筋のパワーが落ちて、ますます血流が悪くなるという悪循環になる。これを解決する方法は、微小血管の血管抵抗を下げて、血流を良くすることである。

厚労省が実質的に、基準値を160mmHgに上げた

ところが突然、風向きが変わった。2024年4月に厚労省は、医療が介入すべき血圧基準値を140mmHgから160mmHgに上げたのである。厚労省は表立って発表しないし、高血圧学会は猛反対していて、何が正しいのかしばらく情報が錯綜していたのだが、東海大学の大櫛陽一名誉教授がヘルスアカデミーの最新の動画で、詳しく解説してくれている。

大櫛氏はこの決定をした厚労省の委員会にかつて参与していたので、事情がよく分かるのである。どうやら、昨今の健保の赤字に危機感を持った財務省が、厚労省に圧力をかけた。厚労省も健保制度がつぶれては困るので、財務省の圧力を利用して、高血圧学会の顔を立てながら、「高血圧学会の血圧分類は変えなくていいですよ、でも病院を受診するのは160mmHgからでいいですよ」ということにしたのである。だから高血圧学会は今でも、「は? 血圧基準? 変えてないですよ」と言っているが、厚労省のこの指針が行き渡れば、血圧基準値を160mmHgにしたのとほぼ同じ効果がある。厚労省は名を捨てて実を取ったと言える。大櫛氏によると、この変更によって、降圧剤の需要は10分の1になるそうである。

血圧の正しい物理学 要約 おわり